卡蜜兒要回家

陳真 2003. 7. 9.

原載【哈巴狗電台】

且讓呻吟的風

嘆息的蘆葦

空氣的暗香

且讓所有我們聽到、看到和聞到的

都說

他倆相愛過

想到卡蜜兒,就常想起十年前買的一本筆記本上的詩句。她在我印象裏,就跟一隻魚沒兩樣,靜悄悄的。她太靜了,靜到連不會講話的風、蘆葦和暗香都想為她說話。

世上總有一些人事物,是你不太敢去想的,因為想到它,會帶給你難以承受的悲歡,就好像如果有人跟我提到我家人,我就會想摀起耳朵一樣,不想聽,也不想知道,更不想談。

前天做了個夢,夢見台南,一位鄰居來敲門,說有事要跟我說,開頭第一句話就說:「你爸爸…」我在夢裏,就像現實生活中聽到我家人的事那樣,立刻摀起耳朵,在耳中對著自己唱歌或製造噪音,以防聽到對方講話的內容,直到那個鄰居走掉。然後我就醒了…

這個大我差不多一百歲的卡蜜兒,離我似乎有點近,我只好努力把她擋在心房外,防止入侵。

人事風浪,使我二十幾年來幾乎都是以這樣的方式渡過每一個晨昏。太好命的人會說那是逃避;但那不是逃避,那是一種自救,就像一個溺水即將滅頂的人想抓住身邊任何一個東西一樣,即便只是一根稻草。

如果我不想墮入深淵,我就得想辦法拉住一點東西,讓自己不要往下掉,不要被那個足以動搖心弦的力量給吸進去。

我似乎逐漸領悟一個道理:一個人事物,如果你不曾努力想逃開它,那意味著它並沒有使你瘋狂而感到痛苦。換句話說,它實際上也不曾真正佔有你的心。

遇見維根斯坦後,我一直想整個放棄哲學,因為那似乎只是讓我走進一個使人生更不好過的世界。因此,我總是對那些以操弄哲學術語為榮的阿西,感到一種厭惡和鄙夷,哲學和他們實在一點都不搭調,就好像你有時很難把某些人和音樂聯想在一起一樣。

梵谷是羅丹的朋友,他在 1889 年,也就是比卡蜜兒早 24 年(1913)被強制入院。梵谷入院後,寫了封信給他兄弟,信裏說:「如果我能有所選擇,我不會真的想選擇瘋狂。」人事遭遇,半點不由人。如果時光可以倒流,卡蜜兒當然也不會選擇瘋狂,甚至大概也不會選擇雕塑吧。

卡蜜兒和羅丹分手後,仍有長達大約十二年的「正常」時間(1893-1905);在那段重獲「獨立自主」的單身期間,卡蜜兒很打拼,完成許多作品。但在當時男尊女卑的時代精神底下,卡蜜兒的才華並沒有得到應有的評價和矚目,取而代之的是嘲笑、質疑和排斥。

法國主管「精緻藝術」(fine arts)的當局,叫做「精緻藝術部」,真的很「精緻」,不但明察秋毫,甚至以「大膽暴露、傷風敗俗」的罪名,直接對卡蜜兒的作品進行干預或禁止展出,除非她給某些雕像「穿上」衣服或改變「不雅」造型。比方說雕像的手不該摸自己胸部;要求卡蜜兒重塑,讓雕像的手改摸別的部位等等。

有句俗語這麼說:「大樹陰影底下,什麼也長不出來。」(Nothing grows in the shade of a large tree.)因為它不見光;沒有光就沒有生命。這話常被用來形容羅丹與卡蜜兒的關係,意思是說:在羅丹這一號「天才」的陰影底下,卡蜜兒被埋沒了。

這聽起來似乎是說卡蜜兒的才華輸給羅丹一些。我是不太懂這個,但最近參觀了法國的羅丹博物館之後,實在感覺不出來兩者在才華上有什麼差距。事實上,向來自視甚高的羅丹,生前也幾次公開說卡蜜兒是在雕塑藝術上唯一能與他匹敵的人,並且用「天才」一詞來形容卡蜜兒。

羅丹並非故示謙虛,因為在許多場合下,他並沒有必要假裝謙虛。比方說 1895 年,也就是在他們非正式分手後兩年,羅丹寫信給一位朋友 Gabriel Mourey,信裏提到卡蜜兒是個天才;羅丹怕對方不信,還在「天才」後面加個括號強調—「絕不誇張」(No Exaggeration)。

可是,當羅丹聲名蒸蒸日上時,卡蜜兒卻混不下去,連房租和模特兒費用都付不起。往後那段有如隱士一般的十多年,卡蜜兒越陷貧窮越深。

有人說她太不妥協,當年有位著名藝評家 Louis Vauxelle 甚至明講,卡蜜兒如果願意在創作上保守一點、「優雅」一點、投俗一點,那麼,以卡蜜兒的才華,很容易能迅速成為一種時尚而受人推崇。他是這麼說的:

「唉,卡蜜兒啊!如果她能委屈一下自己,多雕刻一些優雅舞者,一種世俗的優雅,那麼,她將迅速取得耀眼成就;可是,這位藝術家卻偏偏鄙視這類成就,她寧可用雕塑來型塑一種韻律、音符和沉醉的感覺。」

在那十多年期間,卡蜜兒連生活都有困難,一來個性本來就不太會照顧自己;二來沒有朋友,孤立無援;三來作品沒有「市場」。儘管生活困頓,但她依然不妥協,依然創作自己喜歡的作品。

可是,政治可以妥協,生意可以妥協,甚至正義也可以妥協,但藝術要跟誰「妥協」或如何個「妥協」法?

導演馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)曾說:「電影不是我的興趣,它是我生命的全部。」這話如果用在卡蜜兒身上,似乎特別恰當。可是,為雕塑奉獻一生歲月的卡蜜兒,在一封寫給一位藝品經紀人 Eugene Blot 的信中卻這麼說:

「如果我能有所選擇,我會很樂意更換職業,說不定我的日子能混得好一些,有錢買一些漂亮衣服或帽子,搞不好這才真正適合我的內在天性;而不是把我的生命和熱情,投注在這些到底有沒有什麼意義都還不知道的雕塑品上面…」

卡蜜兒在這段宛如隱士的十多年期間,大量創作,日夜不休,跡近瘋狂;但是,大約自 1905 年起,她總是在作品完成之後,把它們用鐵鎚搗毀。做完一件,搗毀一件,也因此,卡蜜兒殘留世上的作品非常少。

(卡蜜兒二十五歲作品,祈禱者。1889。我最愛的一件作品。)

共黨建國後、數十年未曾提筆創作的沈從文,據說也有很長一段期間,偷偷在半夜寫作,作品完成之後就撕毀。沈從文說,寫來要給誰看?連家中妻小都罵他思想「不進步」;他說,他寫的東西不是這個時代所需要。

當卡蜜兒明顯發病時,不准人家進去她房間,說有人要害她,用鐵釘把門釘死,擔心食物被下毒,甚至攻擊企圖接近她的人。家人只能從小窗口把食物送進去。爸媽和弟妹看她越來越瘋狂,越來越自閉,看她一團髒亂的房間兼工作室,感到相當恐懼,卡蜜兒究竟怎麼了?

卡蜜兒與小她四歲的弟弟小時候很親密,長大後卻逐漸疏離。她弟弟叫保羅克勞岱(Paul Claudel),是當時頗負盛名的一位詩人兼劇作家,同時也是個極其成功的外交官。在卡蜜兒嚴重發病前一年,為了幫姐姐一臂之力,保羅動用人脈和政治影響力,在上流社會圈中,幫卡蜜兒安排了一個展覽會。可是,這次展覽會,卡蜜兒表現十分失常,家人感到十分難堪與絕望,他弟弟更是顏面無光,於是與卡蜜兒更形疏遠。至於在外地工作的爸爸,雖然疼愛卡蜜兒,但也幫不上什麼忙。

距今將近一百年的這次展覽,其實也是卡蜜兒在世人面前最後一場演出,自此之後,就再也沒有機會舉起雕刻刀。

這次展覽,卡蜜兒究竟怎麼個「失常」法,我不很清楚,只知道有些書上或文章裏頭說,卡蜜兒此時已 40 歲,體態臃腫,大約 72 公斤,與往日美麗清秀,判若兩人。特別是當她以不合時尚的打扮、濃妝豔抹出現眾人面前時,更引起與會觀眾一陣驚駭與嘆息。

這個違背男尊女卑的風俗、從小立志學習雕塑的卡蜜兒,這個創作大膽甚且自己裸體充當模特兒的卡蜜兒,這個不顧家人反對、與「已婚」男子同居、甚且未婚懷孕使家族「蒙羞」的卡蜜兒 ,這個言行生活日趨怪異的卡蜜兒,相較於她那位事業有成、「才華」出眾的詩人兼政治家弟弟保羅,至此更成為家族中一個不可告人的「污點」或「家醜」。

唯一比較能體貼、理解卡蜜兒的是她爸爸。相較於她媽媽之嚴厲(有人甚至用「古怪」和「苛薄」來形容她),她爸爸很體貼、疼愛卡蜜兒。

卡蜜兒出生在一個中產階級家庭,排行老二,底下有一個小兩歲的妹妹和最小的弟弟。老爸是公務員,負責土地登記。事實上,卡蜜兒是老大,因為她姐姐出生不久即夭折。姐姐也叫卡蜜兒,夭折後,卡蜜兒這名字仍繼續沿用,所以卡蜜兒就成為卡蜜兒。

有人根據家書判斷,卡蜜兒媽媽比較喜歡男孩,對卡蜜兒的出生感到遺憾。但是,卡蜜兒的美貌和聰明,自小就相當引人注目而討人喜歡;毫無疑問,她有個美好童年,在眾人呵護中快樂長大。

但是,卡蜜兒和其他女孩子很不一樣,當別人抱娃娃,玩家家酒,打扮得漂漂亮亮的時候,她卻對石頭、泥土這些粗糙、「骯髒」的東西情有獨鍾。一有泥土或黏土,就捏起泥人或泥塑像來。卡蜜兒弟弟和她家僕人 Helene,於是就成為卡蜜兒義不容辭的第一批模特兒。

(卡蜜兒,20歲。認識羅丹的隔年。)

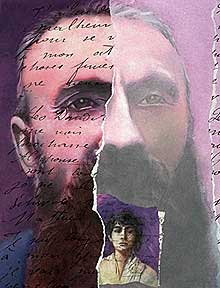

個性剛烈的卡蜜兒,從小之「邋遢」,可以從一般常見的這張照片上看出來,那是她遇到羅丹之後拍的。換句話說,這是一個正在熱戀中的少女,但是,看起來很像剛睡醒不是嗎?也許悲劇早已寫在臉上。

跟其他女生一樣,卡蜜兒並沒有接受多少正規教育,12 歲才上學,之前在家自修;她從小就跟爸爸說,以後要當雕塑家。可是,這個志願和行業在那當時,畢竟有點奇怪,更何況是一個女孩子。在那時候,女生連稍微要多接受一點教育都不被允許,更何況是這麼不尋常、需要「動刀動槍」的雕塑工作。

可是,卡蜜兒爸爸人很好,不但答應卡蜜兒的要求,甚至為此舉家從巴黎附近一個小鎮(Fere-en-Tardenois in Aisne)搬到巴黎,以便卡蜜兒能就近學習雕塑。至於他爸爸自己,因為工作需要,常得挨家挨戶做土地測量登記,大部份時間都不在家,單獨住在外地。

在她爸爸大力支持下,卡蜜兒從 12 歲就開始學雕塑。法律規定,女生必須付雙倍學費,負擔頗重,但她爸爸仍然滿足了卡蜜兒的心願。不過,她媽媽倒是一路反對到底;甚至臨終前依然認為是雕塑害慘她女兒,不准有人再展出她的作品,甚至要求把它們統統丟掉。

(卡蜜兒 12歲初學雕塑時攝)

卡蜜兒的爸爸,拿了 12 歲小卡蜜兒的作品,給當時一位雕塑家Alfred Boucher 看,大獲賞識。Boucher 進一步把卡蜜兒介紹給另一位雕塑家 Paul Dubois。16 歲時,卡蜜兒首先在 Academie Colarossi 藝術學校就讀;18 歲獲准進入 Ecole des Beaux Arts(巴黎藝術學院),接受 Boucher 指導。卡蜜兒的表現,在同儕之中,顯得十分突出。

隔年,也就是 19 歲那一年,悲劇開始它的第一章:卡蜜兒遇見羅丹。

(羅丹與卡蜜兒,1883)

這一章故事很簡單:1883 那一年,卡蜜兒的老師 Boucher 因為雕塑上的成就,獲得一筆獎助金,前往義大利,於是找來當年已頗有聲望的羅丹代課,於是他們就相愛,進而同居,卡蜜兒並充當羅丹助手及模特兒。掛在羅丹博物館外右側牆壁上那件著名的「地獄之門」,裏頭有不少部份據說出自卡蜜兒手筆。

(巴黎,羅丹博物館)

羅丹雖然享有盛名,但他在雕塑上卻沒有對話對象。我忘了是誰這麼說:「在羅丹出現之前,雕塑根本引不起我們的興趣。」這話不管是否誇張,但是,至少在那個時代,羅丹的確是這麼看待自己的才華之獨一無二,一直到卡蜜兒出現。

不過,跟十八年華時就已顯得天才洋溢的卡蜜兒不一樣,唸小學時的羅丹,個性相當害羞,視力也很差,什麼都學不會。書上說,當他唸了幾年小學之後,他爸爸來到寄宿學校準備接他回家時,發現他竟然還不太識字,更不用說寫東西了,甚至連最基本的加法都不會。他老爸一度以為他智能有問題,為他的前途感到相當苦惱,更不知道這傢伙過去幾年在學校究竟是在幹什麼。

奇怪的是,大器晚成的羅丹,在他還沒成名、參展作品屢次被退回或落選、巴黎藝術學院連續申請三年都被拒絕的時候,仍然對自己的天才充滿自信。他甚至在當時就說:「我是為了藝術而出生。」

羅丹在我看起來,是個相當成熟的人。所謂成熟就是把一些原始、火爆的情感或慾望用比較安全、比較沒有負面破壞性的方式表達出來。我記得赫胥黎曾這麼說自己,他說,因為憂鬱,所以他得拼命工作來消化憂鬱。羅丹或許也是這樣,他幾乎不停地工作、工作、工作,也許藉著工作,能讓他消化一些所謂「天才的孤獨」吧?

但是,四十歲才成名的羅丹,似乎只是擺脫了窮困,並沒有擺脫孤獨。我最喜歡的詩人之一 R. M. Rilke,是羅丹密友,也曾擔任羅丹祕書,他這麼說:

「羅丹在聲名找上他之前,十分孤獨,但聲名來了之後,卻反而使他比過去任何時候都還要孤獨;聲名這東西,終究只是包裹在名字外面一大團誤解的總和。」

很多人說是羅丹的丰采吸引了卡蜜兒,但我倒覺得是羅丹被卡蜜兒出人意表的特殊氣質和才華所吸引;羅丹曾說,卡蜜兒讓他改變了原本對女性的偏見。至少,卡蜜兒的出現,讓這位「孤獨的天才」或許不再那麼孤獨。在他們相處的五年期間,原本在創作時很少與人討論的羅丹,卻常請教卡蜜兒的意見,甚至在剛認識後隔年,就以「指導」為名,把他進行中的作品之一部份工作,放手交給卡蜜兒。

(卡蜜兒與羅丹,1883)

總之,不管是誰吸引誰,反正就是兩人相愛。卡蜜兒雖然個性剛烈,不怕人言,但她寫給羅丹的信,遣詞用字卻相當矜持含蓄,經常以「羅丹先生」稱呼。

敢愛敢恨的卡蜜兒,似乎也不是一個會輕易愛上人的人。不過,她卻是個行動派,比方說,在兩人還沒同居前,每天天還沒亮時,卡蜜兒就會出現在羅丹房前,一秒鐘的相處也不浪費。一周七天,天天如此,風雨無阻。

世人最感興趣的大概就是這段屬於兩位天才之間的戀情,即便是電影,聽說也在這上頭作文章。可是,當我去了一趟法國回來,買了些書來看之後,發現這些八卦式的男歡女愛的闡釋,不但闡釋過了頭,許多更是憑空杜撰或想當然耳。如果我們以為卡蜜兒的悲劇就只是愛情這麼一回事,卡蜜兒風中幽魂有知,恐怕只會更感孤單。

相處十年後,兩人分手。往後十多年間,卡蜜兒的作品日益蕭條,羅丹卻聲望扶搖直上,如日中天。羅丹想給卡蜜兒一些經濟上或作品發表上的協助,但卡蜜兒一概拒絕,也因此,羅丹的援助必須透過第三者偷偷進行,不讓卡蜜兒知道。

卡蜜兒向來很不喜歡別人說她受羅丹的「影響」或「栽培」,在她和羅丹分手後,創作了第一件作品,立即寫信給她弟弟說:「弟弟你看,我已擺脫羅丹,你看,這個作品沒有半點羅丹的影子了。」

卡蜜兒還說過,「我的成就只能歸功給我自己。」羅丹附和了這句話,羅丹說他「只是跟卡蜜兒說往哪個方向走可以找到黃金,但她後來找到的那些黃金,純粹屬於她個人。」

卡蜜兒因為精神病被強制拘禁後,羅丹企圖藉著展覽卡蜜兒的作品來引起世人注意,或許能有助於她之獲釋。但卡蜜兒的母親強烈反對,他認為雕塑這東西以及這位什麼碗糕雕塑大師,正是謀殺女兒的兇手,不願女兒再和雕塑有任何瓜葛。

(卡蜜兒作品,華爾滋,1893,與羅丹分手時。)

如果 1883 年初識羅丹是悲劇的第一章,那麼,十年後 1893 年的分手就是第二章;十三年後 1906 年的精神病發是第三章。如果悲劇可以傳唱,那麼,這首悲歌的主調,似乎是從 1913 這一年才開始。前面三章似乎都只是這最後漫長一章的一個前奏而已。

然而,這首卡蜜兒之歌,當它傳到我們耳邊時,卻在 1913 年嘎然而止。往後那三十年黑暗的精神病院歲月,卡蜜兒究竟怎麼度過?日子過得好嗎?平常都在想些什麼?會害怕或孤單嗎?常哭嗎?平常有什麼能讓她開心的事?能自由走動嗎?看得見天上白雲和夜裏繁星嗎?還懷不懷念「那個人」?還懷不懷念她心裏那個有關雕塑的夢?…所有這一切,世人幾乎一無所知。

因為,被「強制入院」的卡蜜兒,不但被院方禁止雕塑,甚至也不准提筆,連打算寄出的信也幾乎全數沒收、丟棄;外頭極少數關心者寄來的信,從來沒有一封送到卡蜜兒手上。

(卡蜜兒。Cacountala。1905。發病前一年。我最喜歡的之一。第三張可放大。)

這類自以為是的「醫療」或「安全管理」措施,即便在今天也不令人陌生,更何況是在當時的精神醫療環境下,更是稀鬆平常。不過,其中原委並不止這麼單純。事實上,這些禁令一大部份出自卡蜜兒家屬的要求。她媽媽跟醫護人員說,「不要讓卡蜜兒寫信,因為她只會寫一些蠢話。」三十年之中,卡蜜兒的弟弟只去過「病房」看過她一次,而她媽媽和妹妹卻連一次也從未去看過。

我不是要怪她媽媽,我只是要說,這是一個心碎的老人,或許帶點無知和偏見,深深認為卡蜜兒是她們家族的一個「恥辱」。在卡蜜兒被強制就醫後,她媽媽寫了封信給她自己的姐妹說:「除了把她關在收容所裏,我別無選擇。」

最讓人驚訝的是,她媽媽把這封信刻意放在一個純黑的信封裏。這意味著一種死亡—就當做卡蜜兒死了。也就是說,從卡蜜兒被「強制入院」第一天開始,她就註定得老死收容所。

她媽媽決心很強烈,也因此,當卡蜜兒被囚禁兩三年後,醫生寫信給卡蜜兒家屬說,卡蜜兒已痊癒,你們可以來帶她回家了。卡蜜兒的媽媽和弟妹卻一致反對,對醫生的建議和要求,完全置之不理。

最該被譴責的也許是卡蜜兒的這位大詩人兼大政治家弟弟保羅,他手頭寬裕,卻幾度拒絕在金錢上供應卡蜜兒,並且一度拒付收容所費用。在她弟弟的想法中,似乎有這樣一個姐姐,讓他很丟臉。當年有位認識卡蜜兒一家人的朋友,叫做 Morhardt,在一封信裏憤怒地寫道:「保羅是個蠢蛋,他遺棄一位天才姐姐,卻自以為自己是天才。」

八年前,也就是1995 年的三月,一位研究精神醫學史的學者 Philippe Versapuech,意外地在卡蜜兒待了三十年的精神病院地窖中,從數千本廢棄的病歷紙堆和病患雜物中,找到卡蜜兒的病歷。報導說,卡蜜兒的弟弟保羅之後人,出面打官司,要求擁有這些病歷的所有權。

我不知道他們為什麼想擁有這個理應不屬於他們的病歷;不管怎麼樣,經過五年漫長的訴訟,卡蜜兒家人敗訴,這些病歷資料,在 2000 年的 9 月 15 號公諸於世。

我還沒看過這些病歷,但希望有一天,能多知道一些卡蜜兒在那三十年黑暗歲月中是怎麼過的。卡蜜兒的病,不管是躁鬱症或妄想症,如果是在今天,根本不需要「住院」住這麼久,一住三十年,直到死亡。

卡蜜兒死於 1943 年,虛歲 80,距今剛好 60 年。

人事真奇妙,你的一點小小作為,也許就會以某種不可思議的方式,影響了另一個時空底下的人一生命運。當卡蜜兒進入我的生命,天曉得她會在我身上起什麼作用?

人的愚昧也很奇妙,我們過去竟然像對待邪魔惡靈或毒蛇猛獸那樣對待精神病人。

很多人懷疑卡蜜兒根本沒有罹患精神病,他們懷疑那是一種陰謀。卡蜜兒的諸多行為,在今天或許都難見容於世,更何況是在那個「民風純樸」的年代。也因此,人們懷疑,卡蜜兒既然是她家族一個急於抹滅的「污點」,說不定是出於一種名譽考量而決定讓卡蜜兒從世人眼前消失。特別是在那樣一個事業有成的中產家庭,弟弟是法國駐外使節,又是當時極富盛名的詩人和劇作家,然而卡蜜兒卻是如此「污穢不堪」,「見不得人」。

事實上,在那個「精神病究竟是一種病還是一種罪都還很模糊」的年代,許多「行為不檢」的少女,甚至包括被強暴的婦女,因為使家族「蒙羞」,的確經常被視為一種「精神病」而送入這類「瘋人收容所」,或送入附屬教會的一些「感化」機構。一旦送進去,日子往往很不好過。

去年威尼斯金獅獎,叫做「麥德琳姐妹」(The Magdalene Sisters),就是在講三個少女在這樣一種教會「感化」機構中的痛苦生活。其中一位就是因為被強暴、使家人「蒙羞」而被送進來「感化」。

後來,三位少女聯合逃亡,但只有兩位成功;沒有逃成功的那一位,因為被神父性侵犯,教會為了掩飾醜聞,就說這女生是精神病,把她轉送到卡蜜兒住的那種「瘋人收容所」,不久就被弄死了,死於營養不良。

那是個真實故事,電影所指控的這個位於英國愛爾蘭地區天主教會的「感化」機構,一直到 1996 年才正式關閉,之前共有三萬個婦女被送進去「感化」。「感化」對象就是那些所謂「對自己或對別人具有道德危險性(moral danger)的婦女」,所謂「感化」,其實就是幫教會擔任洗衣工,拼命賺錢。

如果只是這樣「感化」一下倒也還不恐怖,事實上,在裏頭,修女對這些具有「道德危險性」的婦女,總是百般虐待或侮辱,甚至暴力相向。

那些虐待方式往往很細膩,讓我這個精神科醫師有一種似曾相識感。虐待別人的,往往不知道自己在虐待人,搞不好還以為自己很有「愛心」,或者說「我是為你好」。如果你以為虐待就是打罵,那就真是太小看人性的「創造力」了。真正的虐待是很細膩、不著痕跡的,甚至以「愛心」的形式出現。

卡蜜兒的媽媽,老早就想把卡蜜兒關進精神病院。在 1913 年卡蜜兒的爸爸去世後第八天,卡蜜兒就被強制抓進去「住院」,一住三十年。安排強制拘禁不是幾天就能完成的事,也因此,這其實意味著,在卡蜜兒的爸爸去世之前,她媽媽和弟弟老早就安排好要抓卡蜜兒了。

不過,儘管卡蜜兒家人處心積慮要把她送進「瘋人收容所」,並不代表這是一樁陰謀,更不代表卡蜜兒沒有精神病。在我看來,卡蜜兒的確有精神問題,很可能是躁鬱症。但讓人感到痛苦的是,從一些側面報導或書信看來,卡蜜兒顯然不是一直處於瘋狂狀態。事實上,不管是躁鬱症或妄想症,都不可能持續惡化到必須一生關在精神病院的地步。也就是說,這純粹是一種監禁,而且是暗無天日的監禁。

卡蜜兒曾從醫院裏寫信給她弟弟說:「你一定沒辦法想像,我住在一個不是人住的地方。」我也看過卡蜜兒偷偷寫給她家隔壁一位醫師 Michaux 的一封信,這醫師應該不是精神科,卡蜜兒寫信給他,只是想請求他以同為醫師的身份幫她脫離苦海。信中措詞,那種卑微得近乎乞憐的態度,令人感傷。這真不像是那個個性剛烈的卡蜜兒。她究竟遭遇了什麼處境?是歲月磨平她青春稜角?還是苦難折損了她的天才烈焰?

(卡蜜兒,1886。與羅丹相處期間。)

那封信是這麼寫的 :

「Michaux 醫師您好,

也許您不記得我了,我是您以前的鄰居,也是您過去的病人—克勞岱小姐。我是在 1913 年 3 月 13 號被送進來這個瘋人收容所,也許永遠都不可能離開了。我承受如此可怕的痛苦已五年多,快六年了。我本來是被送到 Evrard 市的瘋人收容所,之後才轉到 Montdevergues 這邊來,這地方很靠近Montfavet。

我想,跟您描述我的痛苦不會有什麼作用;最近,我寫信給亞當(Adam)先生,是您過去跟我推薦的一位律師,他曾成功幫我許多忙…但是,目前,我最需要的是您的一種有力建言,因為您做為一位醫師,而且是如此一位大實驗家,因此我想請求您能夠想辦法讓亞當先生為我做點什麼。

至於我的家人,我沒什麼好講的。在一些壞人的影響下,我媽媽和我弟妹,聽信那些人對我的譭謗。他們譴責我說,我跟那隻陪伴我的貓,帶著一種被害妄想式的躁症過日子!

就只因為這個原因,我竟然像個罪犯一樣,被囚禁了五年多。我被剝奪了自由,被剝奪了食物,被剝落了取暖用的火爐以及很多基本日常用品。除此之外,我曾寫了一封長信給亞當先生,跟他說明把我監禁起來的其它一些理由,我想請您仔細閱讀,以便了解我的問題始末。

我不知道可否請求您,以做為一位醫師的影響力來幫助我?不管怎麼樣,如果我終究無法重獲自由的話,我希望能轉到 Salpetriere 或 Sainte-Anne,或是轉到一般醫院,以便您能來看我,檢查我的健康情形。

我在這裏,有人每個月給我 150 法朗。請您來看看我是如何被對待,或許您真的有必要來一趟,因為我媽完全不管我;家人對我的痛苦也從來不聞不問;也因此,這裏的人總是可以對我為所欲為。這樣的遺棄方式實在太恐怖,我只能努力去克服那個幾乎要把我吃掉的悲傷。

最近,我才想到,或許您可以幫我做點什麼。當然,您在幫我的過程中,肯定需要一些金錢花費,請您不妨把它記下來,我將來一定會全部奉還。

另外,我也希望您的小孩在這場戰爭中(按:第一次世界大戰)平安無事,還有,希望您的夫人及兩位小女孩都很健康。

還有一件事我想拜託您,當您有空去拜訪 Merklen 時,能不能跟您所遇到的每個人說說我目前的處境。我媽和我妹,下令把我與世隔絕;我寫的每封信都無法投遞,同時,他們也不允許任何人來看我。我猜那是因為,藉著把我關在這裏,我妹就可以得到我那一份遺產。

還有,請不要寫信來這裏,也懇求您不要跟別人說我有寫信給您;我這封信是偷偷寫的,如果他們知道,那我就麻煩大了!

卡蜜兒敬上」

(卡蜜兒寫給 Michaux 醫師的信)

卡蜜兒是 12 歲開始學雕塑,19 歲遇到羅丹。一位傳記作者 Queen-Marie Paris 說,在她看來,卡蜜兒 12 到 19 歲這段單純學生期間,應該是她一生中最快樂的時光。可是,在我看來,卡蜜兒的快樂時光似乎比這還要更長一些。

至於牢外的羅丹,一路紅到底,紅透整個世界。我看到羅丹館裏播放著當年的錄影,當羅丹棺木下葬時,眾人圍觀悼念,彷彿全世界都在為他哭泣。

羅丹死後十五年,後人在他遺物裏,找到一封沒有寄出的信,收件人是卡蜜兒。信的最後幾句是這麼寫的:

「卡蜜兒啊,時至今日,我想這麼說:事實上,我只愛妳一個人。天啊!我知道我遺棄了妳;我不想找任何藉口。妳在他(指羅丹自己)手裏,承受了太多痛苦。…時間會治療一切。」

可悲的是,當人們發現這封信時,一直到卡蜜兒死去,之間整整有十一年的時間,卻沒有人把它交到收件人卡蜜兒手上。我在想,被迫與世隔絕的卡蜜兒,應該會喜歡看到這樣一封信吧?!

除了寫信給鄰居那位醫生和一些舊日友人外,卡蜜兒在收容所裏還對外做了許多求救的努力,但這些信件一概石沉大海,了無回音。逐漸地,卡蜜兒似乎認了命,不再求救。可是,當她被囚禁第十九個年頭時,她寫了一封信給弟弟,信裏她說:

「天啊!這裏好乏味,我寧可待在 Villeneuve 的煙囪一角。」

我很納悶這個 Villeneuve 究竟是什麼地方,於是去查了一下,原來那是卡蜜兒從 4 歲到 12 歲時所居住的家。

卡蜜兒繼續說:「要是我真的能回去 Villeneuve 就好了,那我一定會快樂極了!美麗的 Villeneuve 啊,沒有一個地方跟妳一樣美。唉,不過我相信,我永遠都不可能離開這地方。」

在囚禁第二十七個年頭,卡蜜兒又寫了一封信給弟弟。她說:

「我夢想回去童年那個家,保羅啊!我很遺憾你卻把錢花在瘋人院。用這些錢,我可以做許多美麗雕塑,過一種甜蜜的生活。我常哭泣,究竟還要關多久?我現在大概已經七十七或七十八歲了吧?有時候,我彷彿可以在空氣中聞到泥土的香味,即使只是一絲絲泥土味,都足以讓我沉醉。

我常希望每天早晨可以起來自由奔跑,但事實上,我卻只能窩在這個陰暗斗室。骯髒和污濁的空氣,幾乎要了我的命。工作人員還指著我,互相詢問說:『她幾歲了啊?她怎麼這麼躁動啊?不時用兩隻髒兮兮的手摳著房門呢。』保羅啊!你知道嗎?你把妳姐姐丟到地獄裏。」

卡蜜兒在信裏說,她有時覺得,彷彿眼前有輛火車正要開往 Villeneuve 這個她童年的家,那個她整天玩黏土、捏泥巴的家鄉。可是,她說,「我知道,我永遠都不可能離開這裏趕上這班火車。」